Wunden versorgen, Verletzte beruhigen, Entscheidungen treffen: Katrin Labusga-Cremer bezeichnet ihren Job als Berufung – auch wenn Beleidigungen und Angriffe häufiger werden. Die 37-Jährige arbeitet seit vielen Jahren als Krankenpflegerin in der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses. Wir haben sie auf einer Schicht begleitet.

Eine Kreissäge, die einen Finger erwischt, ein Kopf, der auf Kopfsteinpflaster trifft. Dazu ein Darmverschluss, akute Gelbsucht, ungeklärte Bauchschmerzen, eine verstopfte Beinvene. Das sind nur einige der Fälle für die Ärzt:innen und Pflegekräfte an diesem Tag in der Notaufnahme des Evangelischen Krankenhauses (EVK).

Sie können sich den Artikel hier auch anhören. Ganz rechts stellen Sie das Tempo der Sprecher:in schneller oder langsamer.

„Heute ist viel los“, sagt Katrin Labusga-Cremer zur Begrüßung. Es ist Mittwochnachmittag, die meisten Arztpraxen sind zu, da kommen grundsätzlich mehr Menschen, genau wie an Freitagnachmittagen. Auch montags, nach dem Wochenende, sei der Warteraum der Notaufnahme besonders voll, so die Erfahrung.

Ansonsten verlaufe jede Schicht in der Notaufnahme anders, sei nicht planbar. „Wir wissen nie, wer kommt“, sagt Labusga-Cremer. Die 37-Jährige ist Gesundheits- und Krankenpflegerin und arbeitet seit 19 Jahren im EVK, in der Notaufnahme seit 2017. Sie trägt ein blaues Oberteil und eine blaue Hose, dazu Crocs mit Leoparden-Muster. Ihre braunen Haare sind nach hinten gebunden.

„Hallo, ich bin Schwester Katrin“, stellt sie sich einer älteren Dame vor, die im Gipsraum auf einer Liege wartet. „Was haben Sie denn angestellt?“ Sie sei bei der Gartenarbeit über ein Ästchen gestolpert. „Na das war wohl eher ein wuchtiger Baumstumpf“, urteilt die Pflegekraft nach einem Blick auf die großflächige und tiefe Wunde am Schienbein. „Das muss genäht werden.“

„Haben Sie keinen Zauberstab?“, fragt die Seniorin. „Leider nein“, antwortet Labusga-Cremer lachend. Anschließend bereitet sie einen sterilen Tisch mit Nähset für die Ärztin vor.

Übergabe von Früh- zu Spätschicht

Labusga-Cremer ist um 14 Uhr zur Spätschicht gekommen und an diesem Tag für die chirurgischen Patient:innen zuständig. Die Frau mit der Beinwunde hat sie von der Frühschicht übernommen, die um 15 Uhr endet. Die Übergabe von Früh- zu Spätschicht findet im kleinen Personalraum statt.

Auf dem Tisch stehen mit Namen beschriftete Wasserflaschen und Dosen mit Energydrinks, ein Kollege wärmt Essen in der Mikrowelle auf. Auf Stühlen hängen Jacken und Pullis, in einem Regal stapeln sich Taschen und Rucksäcke. Dienstpläne hängen neben Urlaubspostkarten. Die Pflegekräfte tragen blaue Dienstkleidung, die in Ausbildung weiße, Pflegeschüler:innen und Praktikant:innen hellgrüne.

Warteraum mit Kameraüberwachung

Über einen Bildschirm können sie vom Personalraum aus direkt ins Wartezimmer schauen, das kameraüberwacht ist. Die meisten Stühle sind besetzt. „Zum Teil sitzen da aber auch Angehörige“, sagt Labusga-Cremer. Welche Patient:innen aktuell in den verschiedenen Bereichen der Notaufnahme warten, verrät der Blick auf einen großen Bildschirm, der über der Küchenzeile hängt.

Die Kolleg:innen aus der Frühschicht berichten nun reihum, was sie über die jeweiligen Patient:innen wissen, nennen Vorerkrankungen, (Verdachts-)Diagnosen, Laborwerte. Ein Mann hat Blut erbrochen, eine Frau kam mit Vorhofflimmern, ein COPD-Patient mit Luftnot, ein Mann mit Ikterus (Gelbsucht), „der ist richtig gelb“.

Eine Pflegerin erkundigt sich nach den Blutwerten. Als diese auf dem Bildschirm erscheinen, geht ein Raunen durch den Raum. „Der braucht eine neue Leber“, ruft eine Mitarbeiterin. „Oh, der ist schon über 90“, fügt sie hinzu.

Im Pflegestützpunkt läuft alles zusammen

Nach der Übergabe schwärmen die Mitarbeitenden in den angrenzenden Pflegestützpunkt und die verschiedenen Räume der Notaufnahme aus. Der Pflegestützpunkt ist so etwas wie die Kommandozentrale der Station, an den alle immer wieder zurückkehren. An den Wänden hängen Figuren aus aufgepusteten blauen Einmalhandschuhen mit aufgemalten Gesichtern an den Wänden. Manche tragen Masken als Mundschutz oder Kopfbedeckung, andere halten eine Spritze.

Auf Computern rufen Ärzt:innen und Pfleger:innen Patientendaten auf, dokumentieren Werte und Befunde. Ein weiterer Monitor zeigt EKG und Vitalwerte von Patient:innen, die in einem der Untersuchungsräume oder auf dem Flur überwacht werden. Die Mitarbeiter:innen tauschen sich aus und telefonieren mit anderen Stationen oder Krankenhäusern.

Volle Krankenhausstationen

„Leverkusen hat sich gerade abgemeldet, die sind voll“, berichtet eine Kollegin. „Bei uns ist es nicht anders, wir haben keine Bettenkapazitäten“, entgegnet eine andere.

Auf einem Bildschirm wird angezeigt, welche Rettungswagen aktuell auf dem Weg ins EVK sind. Angemeldet ist eine 78-Jährige mit Kopfplatzwunde, sie ist in der Fußgängerzone auf den Kopf gestürzt, wie sie später erzählen wird.

Auch wenn aktuell alle Stationen belegt seien: „Im Laufe des Tages werden noch Patienten entlassen, da tut sich noch was.“ Labusga-Cremer strahlt Gelassenheit und Zuversicht aus. Das bekommen im Laufe ihrer Schicht auch die Patient:innen zu spüren, mit denen „Schwester Katrin“ Kontakt hat. Auf dem Flur liegt eine über 80-jährige Tumorpatientin mit starken Schmerzen. Bevor sie ihr Blut abnimmt, streicht sie der Frau sanft über den Arm.

Die Schattenseiten des Berufs

Für Labusga-Cremer ist ihre Arbeit eine Berufung. „Klingt kitschig, ist aber so“, sagt die 37-Jährige. Nachtschichten mag sie besonders: „Nachts arbeiten wir ganz anders, mit viel weniger Personal, es ist nicht so hektisch.“ Auch wenn der Beruf seine Schattenseiten habe: Schichtdienst und wechselnde Arbeitszeiten sind nicht das, was sie als belastend empfinde. „Man braucht ein wirklich dickes Fell.“

Angriffe, zumindest verbale, gehörten zum Alltag. „Beleidigungen und Beschimpfungen sind für uns schon normal“, sagt Labusga-Cremer. Insbesondere Patient:innen mit Alkohol- oder Suchtproblemen würden auch körperlich übergriffig. Aus Eigenschutz trägt die Pflegerin kein Namensschild. Sie habe schon Stalking-Erfahrungen gemacht.

Panikraum und Alarmknöpfe gehören zum Alltag in der Notaufnahme

Übergriffe auf das Personal in Krankenhäusern nehmen zu. John-Paul Gietz arbeitet in der Notaufnahme des EVK in Bergisch Gladbach. Dass Beschimpfungen zum Alltag gehören, hat er akzeptiert – und aus Eigenschutz einen Selbstverteidigungskurs gemacht. Für Bedrohungssituationen gibt es im Evangelischen Krankenhaus weitere Schutzmaßnahmen.

Im Nachtdienst tragen die Mitarbeitenden einen Pager, über den sie in einer Gefahrensituation Kolleg:innen zu Hilfe rufen können – oder den Sicherheitsdienst, der nachts im EVK im Einsatz ist. „Und wenn jemand Messer oder andere Waffen bei sich trägt, rufe ich sofort die Polizei.“ Bei einem Block aus fünf Nachtschichten müsse sie im Schnitt einmal die Polizei rufen, schätzt Labusga-Cremer.

Viele sind der Auffassung, sie müssten sofort und zuallererst behandelt werdenKatrin Labusga-cremer

Die Notaufnahme ist eine besondere Gemengelage. Viele der Menschen dort befinden sich in einem Ausnahmezustand. Sie haben Schmerzen, sind verletzt, brauchen in irgendeiner Weise Hilfe. „Aber viele sind der Auffassung, sie müssten sofort und zuallererst behandelt werden. Die Diskussionen über lange Wartezeiten nerven. Mehr als Arbeiten können wir nicht“, sagt Labusga-Cremer.

Dass hinter der Flügeltür mit der Milchglasscheibe möglicherweise gerade ein Mensch reanimiert oder eine stark blutende Wunde versorgt wird, sehen die Menschen nicht, die im Wartebereich sitzen.

Weggeschickt wird niemand

In der Notaufnahme werden die Patient:innen nicht nach der Reihenfolge ihres Erscheinens, sondern nach Dringlichkeit behandelt. Dafür nimmt eine Fachkraft eine Ersteinschätzung (die sogenannte Triage) vor, kategorisiert die Patient:innen nach festgelegten Kriterien und weist ihnen im Anmeldesystem auf dem Computer eine entsprechende Farbe zu – von rot (sofortiger Arztkontakt), über orange, gelb, grün bis blau.

Blaue Patient:innen seien eigentlich kein Fall für die Notaufnahme. „Wir behandeln sie trotzdem. Wir schicken niemanden weg“, fügt Labusga-Cremer hinzu.

„Wir sind ein relativ kleines Haus, haben aber eine Kardiologie.“ Zu akuten Notfällen gehörten daher beispielsweise Herzinfarkte. Das EVK bediene außerdem ein großes Einzugsgebiet, zu dem neben Bergisch Gladbach auch Kürten, Odenthal und Overath gehören. Seit der Schließung der allgemeinen Notaufnahme des Marien-Krankenhauses im März 2025 kämen mehr Patient:innen zum EVK.

… ist der zentrale Baustein der Klinik-Holding Evangelische Kliniken Rheinland gemeinnützige GmbH und war 1928 als Wohlfahrtshaus der Evangelischen Gemeinde gegründet worden. Die evangelische Kirche ist nach wie vor Gesellschafter, alle Einrichtungen sind der protestantischen Tradition verflichtet.

Die früher zum Verbund gehörende Kölner Klinik im Weyertal war 2024 an die Uniklinik Köln verkauft worden, nun konzentriert sich das EVK auf den Ausbau des „Gesundheitscampus Quirlsberg“, wie die Dachmarke für alle Angebote nun heißt.

Die Klinik verfügt über etwas mehr als 400 Betten, pro Jahr werden rund 14.000 stationäre und teilstationäre Fälle behandelt, hinzu kommen rund 48.000 ambulante Kontakte.

Der gesamte „Konzern“ auf dem Quirlsberg-Campus erreichte im vergangenen Jahr einen Umsatz von 151 Millionen Euro.

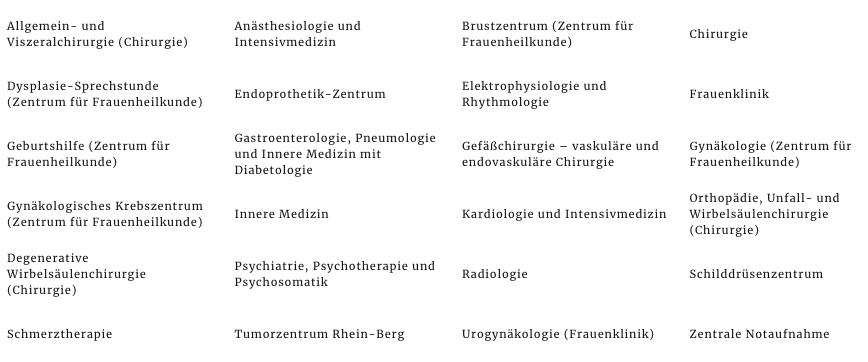

Im medizinischen Bereich bietet es eine Vielzahl von Fachgebieten und Zentren an:

Hinzu kommen die speziellen Bereiche …

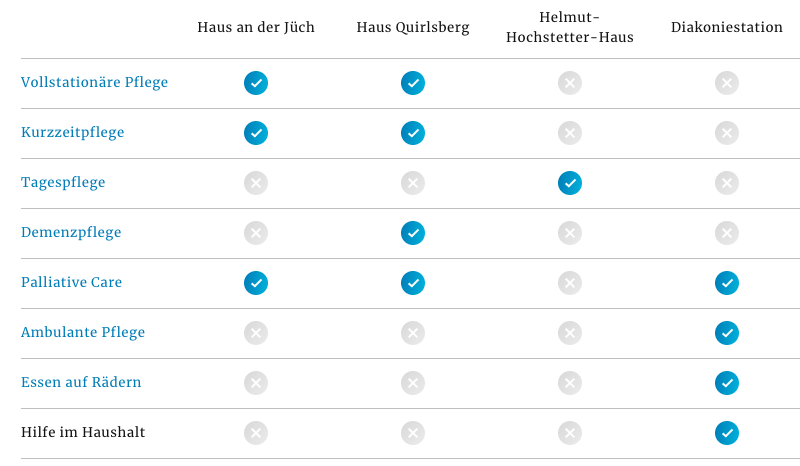

sowie der große Bereich der Altenpflege:

Zur Sache: Das Evangelische Krankenhaus Bergisch Gladbach

„Der Umzug der KV-Praxis entlastet uns allerdings enorm“, erklärt Labusga-Cremer. Seit rund einem Monat ist auch die Notfallpraxis der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) zum EVK gewechselt. Dorthin können Patient:innen gehen, die außerhalb der regulären ärztlichen Sprechstundenzeiten ein akutes gesundheitliches, aber nicht lebensbedrohliches Problem haben – etwa abends, an Wochenenden oder Feiertagen.

Notaufnahme oder Notdienstpraxis

Alle Patient:innen, die nicht mit dem Rettungswagen gebracht werden, melden sich an der zentralen Anmeldung und schildern ihre Beschwerden. Dort wird entschieden, ob jemand ein Fall für die KV-Praxis oder die Notaufnahme ist.

So werden die Patient:innen in Rhein-Berg im Notfall versorgt

Drei Krankenhäuser mit drei allgemeinen Notaufnahmen gab es bislang in Bergisch Gladbach. Inzwischen sind es noch zwei – eine am Evangelischen Krankenhaus und eine am Vinzenz Pallotti Hospital – sowie eine weitere am Marien-Krankenhaus, die sich allerdings auf neurologische Notfälle spezialisiert. Das wirkt sich auch auf den Rettungsdienst aus.

Bei der Frau, die sich mit einer Tischkreissäge eine Fingerkuppe abgesägt hat, ist die Sache klar. Ebenso bei dem Mann, der mit Verdacht auf Beinvenenverschluss ins EVK kommt. „Der hat sich gerade erst angemeldet, aber den ziehe ich vor. Das ist ein echter Notfall“, sagt Labusga-Cremer. Sie geht zur Flügeltür, die sich auf Knopfdruck automatisch öffnet und ruft den Mann aus dem Warteraum auf.

Später berichtet sie, dass sein Bein eiskalt ist und nun ein CT gemacht werde. „Wenn der Verschluss zu ist, muss er sofort operiert werden.“ Die Zwischenzeit nutzt Labusga-Cremer für eine kurze Raucherpause mit einer Kollegin am Hintereingang der Klinik.

Umgang mit dem Tod

Dort schiebt ein Bestatter nacheinander zwei Särge in einen Leichenwagen. Wie geht man mit Todesfällen im Dienst um? „So makaber es klingt: Man gewöhnt sich im Laufe der Jahre daran“, sagt Labusga-Cremer. Aber natürlich gingen einem manche Fälle trotzdem nah. „Vor allem bei jungen Leuten oder bei zufälligen Tumorbefunden.“

Trotz allem: „Ich würde diesen Beruf immer wieder wählen.“ Mit dem EVK fühlt sich die 37-Jährige besonders verbunden: „Ich wurde hier geboren. Und mein Schülerpraktikum in der 9. Klasse habe ich auf der Kardiologie-Station im EVK gemacht.“

Auch wenn sie im Laufe der Jahre immer mal wieder mit dem Gedanken gespielt habe, in ein größeres Haus zu wechseln: „Am Ende bleibe ich doch, es ist so familiär hier.“

Teamarbeit ist gefragt

Tatsächlich wirkt das gesamte Team sehr vertraut miteinander. „Wann haben wir wieder eine Nacht zusammen?“, „Soll ich dir etwas abnehmen?“ oder „Hast du Lust, in der U3 eine Magensonde zu legen?“, sind Fragen, die Kolleg:innen einander auf dem Flur oder im Pflegestützpunkt stellen. Hier ist Teamwork gefragt.

Auch die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes fühlen sich im EVK wohl, wie im Laufe der Schicht immer wieder deutlich wird. Sie begrüßen Kolleg:innen der Notaufnahme mit Umarmung, wechseln ein paar private Worte. Einmal meldet sich eine RTW-Besatzung ohne Patient an. „Wir kommen zum Schnacken“, ist auf dem Bildschirm unter „Leitsymptom/ Verdachtsdiagnose“ zu lesen – und unter „Bemerkung“: „Wenn wir keinen Einsatz bekommen“. Das sorgt bei denen, die diese Anmeldung lesen, für Schmunzler.

Der Mann mit der verstopften Beinvene ist zurück aus dem OP. „Haben wir einen freien Raum?“, fragt eine Schwesternschülerin. „Der Schockraum ist frei“, sagt Labusga-Cremer. Jeder Raum und auch der Flur der Notaufnahme ist in dieser Schicht fast permanent belegt. Sobald ein Stuhl oder eine Liege frei werden, desinfizieren die Pfleger:innen diese gründlich.

Labusga-Cremer betrachtet im Pflegestützpunkt zusammen mit dem Gefäßchirurgen das CT auf einem Bildschirm. „Der Bypass ist komplett zu“, sagt der Arzt und geht eilig Richtung Untersuchungsraum.

Die Suche nach einem freien Bett

Labusga-Cremer greift zum Telefon und ruft mehrere Stationen an, um ein Bett für den Mann zu organisieren. „Ich brauche auch noch eins für eine junge Frau mit ungeklärtem Abdomen.“ Die Krankenpflegerin seufzt. Auf dem Bildschirm über ihr ploppt eine neue RTW-Anmeldung auf und kündigt eine 85-Jährige mit Verdacht auf Pneumonie (Lungenentzündung) an.

In den folgenden Stunden nimmt die 37-Jährige mehrfach Blut ab, bringt die Röhrchen anschließend ins Labor, verabreicht Schmerzmittel und andere Medikamente. Patient:innen, die entlassen oder auf Station verlegt werden, wünscht die Krankenpflegerin zum Abschied gute Besserung.

Die Frau mit der Beinwunde durfte nach dem Nähen nach Hause, der gelb gefärbte Mann wurde stationär aufgenommen. Ebenso die Tumorpatientin mit den Schmerzen. Sie hatte seit zehn Tagen Verstopfung, wie Labusga-Cremer am nächsten Tag berichtet.

„Insgesamt war es eine relativ ruhige Schicht, ohne Besonderheiten,“ lautet ihre Bilanz. Lachend fügt sie hinzu: „Der ganz normale Wahnsinn eben.“

Sie finden diesen Artikel gut? Sie sind mit unserer Arbeit zufrieden? Dann können Sie uns gerne mit einem Einmalbeitrag unterstützen. Das Geld geht direkt in die journalistische Arbeit.

Oder Sie werden Mitglied im Freundeskreis, erhalten exklusive Vorteile und sichern das Bürgerportal nachhaltig.

Meine erwachsene Tochter hatte in der Nacht von Samstag auf Sonntag plötzlich starke Schmerzen im Oberbauch und hat sich dann auch heftig übergeben müssen. Mein Anruf bei der 116117 ergab: kein notärztlicher Dienst in ganz Bergisch Gladbach, wir sollten direkt zur Notfallambulanz fahren. Wir sind dann ins VPH und dort wurde uns sehr freundlich und kompetent geholfen. Vielen Dank an den netten Pfleger und den netten Arzt im VPH.