Thomas Klut vergisst manchmal, dass Marie ein Pflegekind ist. Als sie mit dreieinhalb zu seiner Familie kam, konnte sie kaum sprechen – inzwischen liebt sie Wortwitze. Pflegefamilie werden – was bedeutet das eigentlich konkret? Für die Eltern, aber auch für die Kinder? Darüber habe ich mit einem Pflegevater und mit einer jungen Frau gesprochen, die als Pflegekind aufgewachsen ist.

Als Marie* zum ersten Mal das Zimmer sah, das ihres werden sollte, nahm sie drei Spielsachen und legte sie nebeneinander unter die Bettkante. Beim nächsten Besuch der Familie, die ihre werden sollte, lief sie schnurstracks in das Zimmer und sah nach, ob die Spielzeuge noch so da lagen, wie sie sie hingelegt hatte. Dann zeigte sie auf das Bett und sagte „Ma“ – für Marie.

Marie war zu dem Zeitpunkt dreieinhalb Jahre alt und konnte kaum sprechen. Ihre Mutter litt an einer psychischen Erkrankung. Sie waren in einem Mutter-Kind-Heim untergebracht worden, doch die Mutter war mit ihr geflohen.

Bis sie im Herbst, barfuß und leicht bekleidet, mit Marie eine Kinderarztpraxis aufsuchte. Die Arzthelferin verstand sofort, informierte das Jugendamt, Marie kam in eine Bereitschaftspflegefamilie. Da war sie ungefähr zwei Jahre alt.

* Die Personen wurden (bis auf Yvonne) zum Schutz der Kinder anonymisiert, die echten Namen sind der Redaktion bekannt.

Wenn nicht wir – wer dann?

Bereitschaftspflege bedeutet, Kinder akut aus einer Notsituation heraus aufzunehmen. Sodass in Ruhe nach einer Familie gesucht werden kann, bei der das Kind auf Dauer leben soll. Für Marie war das die Familie von Thomas Klut.

Fünf Jahre sind seitdem vergangen. Ich treffe Thomas Klut in seinem Zuhause in Moitzfeld. Am Küchentisch, zwischen alten Blechschildern und einem großen Leuchtschriftzug an der Wand, sagt er: „Ich war die treibende Kraft. Die Idee war, dass ich mich mehr um das Pflegekind kümmern würde. Aber der Plan ist nicht aufgegangen: Marie hat auch eine Mutter gesucht. Und meine Frau hat sich genauso in sie verliebt wie ich.“

Thomas Klut ist 55. Er hat vier Kinder, die inzwischen erwachsen sind, ein großes Haus, ein eigenes Unternehmen. Er hat schon immer gern geholfen, hat sich unter anderem in der Flüchtlingshilfe engagiert. Er dachte: Wenn wir kein Pflegekind aufnehmen – wer macht es dann?

Pflegekinder in Bergisch Gladbach

In Bergisch Gladbach gibt es rund 70 Kinder, die dauerhaft in Pflege leben. Die eine Hälfte bei Verwandten, die andere Hälfte in fremden Familien. Für sie zuständig ist der Pflegekinderdienst der Stadt Bergisch Gladbach.

Im Gespräch mit drei Mitarbeiterinnen der Fachstelle erfahre ich, dass die Eltern der Kinder oft gesundheitliche Probleme haben, Suchterkrankungen oder psychische Krankheiten, selbst mit Vernachlässigung oder Gewalt aufgewachsen sind – „das Leben mit Kindern ist für alle Eltern teilweise anstrengend. Wer als Kind selbst schlechte Erfahrungen gemacht hat, schafft es leider allzu oft nicht, das zu überwinden.“

Pflegeeltern werden – so geht’s

Was ist zu tun, wenn man sich vorstellen kann, ein Pflegekind aufzunehmen? Wer kommt dafür überhaupt in Frage? Und wie läuft das Ganze dann ab? Ergänzend zu unserer Geschichte über Pflegefamilien hier ein kleiner Ratgeber für potentielle Pflegeeltern.

Manche Eltern suchen selbst nach Hilfe. Meistens ist es aber die Kinderärztin, die Kita oder die Schule, die das Jugendamt darauf aufmerksam macht, dass ein Kind womöglich gefährdet ist. Die dortigen Fachkräfte müssen dann einschätzen, wie groß die Gefahr ist – und ob der Familie zunächst Hilfe angeboten werden kann oder ob das Kind sofort in Sicherheit gebracht werden muss.

Wie lange kann ein Kind warten?

Der Pflegekinderdienst muss abwägen, wie viele Möglichkeiten die Eltern haben zu lernen – und wie viel Zeit das Kind hat, darauf zu warten.

Wenn es nötig ist, kommt das Kind, so wie Marie, zunächst in eine Bereitschaftspflege. Dann wird sehr sorgfältig nach der Familie gesucht, in die das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen am besten passt. Dafür hat der Pflegekinderdienst einen Pool an Familien, aus dem er auswählen kann. Dieser Pool müsste eigentlich noch viel größer sein, damit jedes Kind auf Anhieb die richtige Familie finden kann – und nicht noch einmal durch eine Trennung gehen muss.

Aus diesem Grund startete die Stadt vor eineinhalb Jahren eine Kampagne, um mehr Pflegefamilien zu gewinnen.

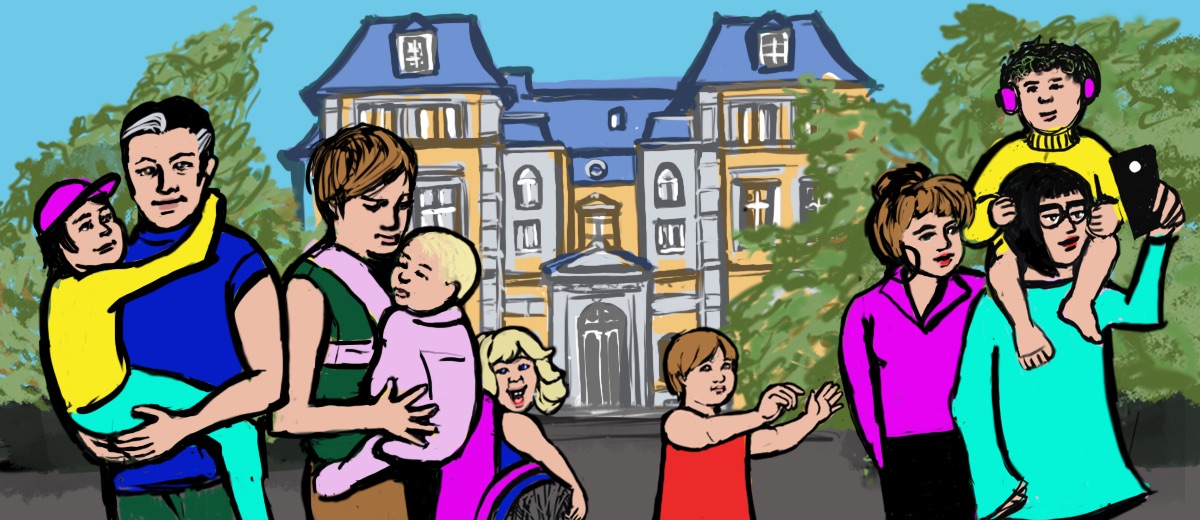

Aber was bedeutet das eigentlich, Pflegefamilie zu werden? Für die Eltern – und auch für die Kinder, die bei ihnen ein neues Zuhause finden? Darüber habe ich mit zwei Pflegefamilien und einer jungen Frau gesprochen, die als Pflegekind aufgewachsen ist.

Marie – ein Geschenk für die Familie

Thomas Klut erzählt: „Als Marie zu uns kam, habe ich gesagt: Wir wollten einem Kind eine schöne Kindheit schenken. Aber jetzt haben doch wir das Geschenk gekriegt.“ Er senkt den Blick, lächelt. Holt sein Handy heraus und zeigt Fotos von Marie an dem Küchentisch, an dem wir sitzen, Fotos von einem der letzten Familienurlaube, Fotos aus der Anfangszeit.

Nachdem Marie eingezogen war, blieb Thomas Klut einige Monate mit ihr zu Hause. Doch schnell wurde das Projekt Pflegekind zu einem Familienprojekt: Seine Frau kümmerte sich bald mindestens genauso viel um Marie wie er, erzählt Thomas Klut. Und auch die Oma und die großen Kinder übernahmen Verantwortung, schenkten Marie Aufmerksamkeit, brachten sie zur Logopädie oder holten sie von der Kita ab.

Marie sprach immer besser, ging gerne zur Kita und später zur Schule. Mittlerweile hat sie sich zu einem selbstbewussten, glücklichen Kind entwickelt, das viel lacht, für alles offen ist, Spaß an Wortwitz hat – und, so sagt Thomas Klut: „uns ohne Ende vertraut“.

Was bei Marie anders ist

Das Schönste ist für ihn, wenn sie „frech und rotzig“ ist. Dann vergisst er schon mal, dass Marie ein Pflegekind ist. „Sie wird genauso behandelt wie unsere anderen Kinder, und sie kriegt auch genauso Ärger wie die anderen.“

Eine Adoption ist für ihn trotzdem keine Option. Ganz einfach schon deshalb, weil dann die regelmäßige Unterstützung durch den Pflegekinderdienst wegfällt.

Und bei aller Normalität gibt es eben doch ein paar Dinge, die bei Marie anders sind. Thomas Klut erhebt sich, öffnet die obere Tür der Spielküche, die direkt neben der richtigen Küche steht: zwei kleine Tassen voller Gummibärchen, eine Dose Tic Tac, ein Pez-Spender, eine Tasse mit M&Ms.

„Kinder, die gehungert haben, legen Lager an“, sagt er. Er hat gelernt, das zu verstehen – und es in Maßen zuzulassen.

Alles in allem hätten sie Glück gehabt, dass Marie sehr wenige Schäden davongetragen habe.

Viele Pflegekinder sind geschädigt

Das ist nicht selbstverständlich: Viele Pflegekinder sind schwer traumatisiert oder alkoholgeschädigt. Je später sie aus der Familie genommen werden, umso größer sind tendenziell die Probleme. Denn gerade die ersten Lebensjahre sind prägend. Wenn die grundlegenden Bedürfnisse eines Kindes in dieser Zeit nicht gestillt werden, ist in der Regel von einer stärkeren Schädigung auszugehen.

Allerdings können Kinder auch schon traumatisiert zur Welt kommen. Wenn es an die Vermittlung geht, muss das Team des Pflegekinderdienstes eine Hypothese darüber aufstellen, wie sich das Kind entwickeln könnte.

Dabei spielen zum Beispiel Gewalterlebnisse eine Rolle oder der häufige Wechsel von Bezugspersonen. Aber auch Resilienzfaktoren, die es Kindern ermöglichen, mit solchen Problemen besser umzugehen, etwa eine Person im Umfeld, zu der eine gute Bindung besteht.

Doch, auch das sagen die Mitarbeiterinnen des Pflegekinderdiensts: „Es sind in weiten Teilen einfach Kinder mit ganz normalen kindlichen Bedürfnissen.“ Bei allen Herausforderungen seien viele Pflegefamilien einfach glücklich mit ihren Pflegekindern. Und für die Kinder sei es toll, dass sie in einer Familie aufwachsen dürfen.

Yvonne – das erwachsene Pflegekind

Im besten Fall können sie rückblickend einmal sagen: „Ich hatte eine schöne Kindheit.“ So wie Yvonne.

Yvonne war vier Jahre alt, als sie zu ihren Pflegeeltern kam. Inzwischen ist sie 20. Wir sitzen am Küchentisch in ihrem Zuhause in Heidkamp, dunkelrote Wände, asiatische Deko-Elemente.

Yvonne erinnert sich vage an die erste Begegnung: Das Paar, das sie dauerhaft aufnehmen sollte, kam zu Besuch in ihre „Übergangsfamilie“, so nennt sie sie, bei der sie seit Monaten wohnte. Yvonne wollte dem Paar gefallen und führte Kunststücke auf dem Trampolin vor. Sie lacht.

Das Paar mochte Yvonne, nach einigen weiteren Treffen zog sie bei der Familie ein. Dort hatte sie auf einmal auch viele neue Geschwister: drei Brüder, um die zehn Jahre älter als sie, und eine Schwester – auch ein Pflegekind –, fünf Jahre älter. Mit ihr teilte sie ein Zimmer, spielte viel mit ihr. Im Garten trafen sie die Nachbarskinder. „Das war eine schöne Zeit“, sagt Yvonne.

Die Zeit davor

Die Zeit davor kennt sie vor allem von Erzählungen und Fotos. Was wirklich eigene Erinnerungen sind, kann sie nicht genau sagen. In ihrem Kopf ist ein Bild der Wohnung, in der sie mit ihrer Mutter lebte. Sie sieht sich selbst im Hochbett über dem Bett der Mutter. Dort versteckte sie sich häufig, schaukelte sich selbst, vor und zurück, vor und zurück, um sich zu beruhigen oder um in den Schlaf zu finden.

Sie erinnert sich, wie sie sich einmal den Mund verbrannte, weil sie heißen Kaffee in ihrer Babyflasche hatte.

Sie erinnert sich an einen Streit zwischen ihren Eltern, einen von vielen. Und sie erinnert sich an das Gefühl, als sie eines Nachts von der Polizei abgeholt wurde. Das Gefühl, herausgerissen zu werden.

Die leiblichen Eltern

Die ersten Jahre in der neuen Familie traf sie ihre leibliche Mutter regelmäßig, im Zoo, beim Jugendamt, zum Minigolf-Spielen. „Das war schön für mich“, sagt sie.

Ihren leiblichen Vater sah sie erst wieder, als sie sieben Jahre alt war. Warum so spät, weiß sie nicht. Sie trafen sich in einem Zimmer beim Jugendamt, er brachte ihr ein Riesen-Mikado mit, das sie immer noch hat. Sie sahen sich drei, vier Mal, dann starb er. „In dem Moment fand ich das nicht so schlimm“, sagt Yvonne, „erst mit ungefähr zehn habe ich verstanden, wie krass das eigentlich war.“ Sie ist froh, noch diese positiven Erinnerungen mit ihm gemacht zu haben.

Heute sagt sie: „Ich bin traurig, dass ich nicht bei meinen richtigen Eltern aufgewachsen bin. Aber ich wäre nicht die, die ich jetzt bin, wenn ich dageblieben wäre.“

Als sie 13 Jahre alt war, geriet sie in einen Freundeskreis, der viel ausprobierte, Alkohol, Zigaretten, Gras. Yvonne probierte mit. Aber sie merkte bald: „Ich habe eine Vorgeschichte, meine Eltern haben viel Drogen genommen. Ich wollte nicht auf diese Schiene geraten.“

In der Zeit hatte sie wenig Kontakt mit ihrer Mutter. Als Yvonne 14 oder 15 war, starb sie. Yvonne erzählt das ohne große Gefühle, ohne Gram. „Wir hatten ein schönes letztes Treffen“, sagt sie.

So viele Geschwister

Und dann sind da noch ihre zwei Halbschwestern, beide Anfang 30. Die ältere wuchs bei der Mutter auf, verbrachte aber viel Zeit bei den Großeltern. Die mittlere wurde, wie Yvonne, aus der Familie genommen, der Kontakt zu ihr ist eng.

Mit der älteren Schwester wurde der Kontakt erst mehr, als diese vor ein paar Jahren ein Kind bekam. Mittlerweile ist Yvonne vierfache Tante, sowohl von ihren Halbschwestern als auch von ihren Brüdern aus der Pflegefamilie. Kein Wunder, dass Yvonne sagt: „Ich fand es immer cool, ein Pflegekind zu sein, weil ich so viele Geschwister habe.“

Für sie ist ganz klar: Ihre Pflegefamilie ist ihre Familie. Nur ihren Namen, den wollte sie nie ändern. Sie hatte ja noch etwas Eigenes, ihre Mutter, ihre Schwestern. Das wollte sie behalten. Inzwischen sagt sie aber: „Wenn ich heirate, gebe ich den Namen ab. Ich hatte meine Zeit mit meinem schönen Namen.“

Yvonne sagt viele solcher Dinge, die unheimlich reflektiert klingen. So, als hätte sie lange Therapie gemacht. Hat sie aber nicht. Sie hat einfach nur viel auf ihrem Bett gesessen und nachgedacht. Und sie hat mit dem Jugendamt über ihre Geschichte geredet, mit ihrer Familie. Dabei, glaubt sie, hat sie das alles wohl unterbewusst verarbeitet.

Nur eines fehlt noch auf dem Weg der Heilung: Yvonne möchte später selbst viele Kinder haben, auch Pflege- oder Adoptivkinder kann sie sich gut vorstellen. „Ich muss mir beweisen, dass ich es besser machen kann als meine leiblichen Eltern.“

Mit dem Newsletter „GL Familie“ versorgt Laura Geyer Eltern (und Großeltern) mit allem, was sie hier vor Ort wissen müssen: wichtige Infos, praktische Tipps, Leseempfehlungen und alle Veranstaltungen, die sich an Familien und Kinder richten. Melden Sie sich für den kostenlosen Newsletter an!

Hinweis: Der Artikel enthielt ursprünglich die Geschichte einer weiteren Pflegefamilie. Sie musste zum Schutz der Familie entfernt werden.

Wir haben auch 5 Pflegekinder. Alle sollten nur kurz da bleiben, doch alle sind geblieben. Unsere erste Pflegetochter kam mit 5 Monaten und ist jetzt 23 Jahren. Mein zweites Pflegekind ist 21 und wird jetzt mit seiner Freundin zusammen ziehen. Die beiden geistig behinderten Zwillinge kamen mit 4,5 Jahren und waren wie Babys. Jetzt sind sie 22 Jahre alt. Mein jüngster Pflegesohn jetzt 15 Jahre und kam als Baby zu uns. Es sind alles meine Kinder und wir lieben sie sehr. Wir hatten immer viele Probleme die wir meistern mussten, doch wir haben alles gemeinsam durchgestanden. Alle Pflegekinder haben Probleme und wenn man das mit Herz macht, kann man nicht sagen ihr müsst mir 18 Jahren ausziehen, denn ab da ist die Jugendhilfe beendet. Unsre zwei geistig behinderten Mädchen sind jetzt im Erwachsenenrecht angelangt, das heißt wir bekommen für diese aufwendige Arbeit von der Eingliederungshilfe noch 488€, ein Satz der seit 2015 nicht mehr angepasst wurde. Die Mädchen sind geistig im Alter zwischen drei und vier Jahren. Dazu haben beide noch Epilepsie. Leider sind Pflegeeltern mit ihren Kindern ab dem 18 Lebensjahr allein gelassen. Bei behinderten Kindern endet die Jugendhilfe mit 21. Jahren.

Menschen, die sich dieser Kinder annehmen und ihnen eine bessere, eine gute Zukunft bieten, verdienen jede Unterstützung. Bitter, dass das Elend in unserer reichen Gesellschaft so verbreitet ist und anscheinend Egoismen wachsen.

Ein bewegender Bericht. Er zeigt die schöne Seite, man kann aber die andere, schwierigere Seite erahnen. Vielen Dank dafür.

Aus eigener Erfahrung in der familiären Bereitschaftspflege: Die schwierigen Seiten gibt es, darüber muss man sich auch im Klaren sein, wenn man sich entsprechend engagieren möchte. Aber in der weitaus großen Mehrzahl überwiegen für alle Beteiligten die positiven Seiten. Und wenn man schon eigene Kinder großgezogen hat, ist man für viele Situationen recht gut gerüstet. Außerdem wird man vom jeweiligen Träger in der Regel gut unterstützt.

Wir haben an jedes der Kinder, die bei uns waren, gute Erinnerungen behalten (und aus den schwierigeren Momenten haben wir viel gelernt). Manche Kinder sehen wir heute noch regelmäßig, bei anderen verhindern das leider die Umstände.

Wunderschön geschrieben – DANKE!

In der Tat. Danke!